育児・介護休業法は2022年法改正の中でもメインと言われる

2022年中に「4月1日施行の改正事項」、「10月1日施行の改正事項」と、二段階の対応が必要になる育児・介護休業法は2022年法改正の中でもメインと言われています。

4月施行で求められること

4月の施行では、育児休業等に関する「個別周知」と「意向確認」が中心となります。労働者本人または配偶者が妊娠・出産したことを企業に申し出た際に、面談を設けて制度を説明したり書面で情報提供したりと、育児休業制度等を周知させるとともに取得意向を確認しなければなりません。育児休業が取得しやすくなるように上司や本人に育休取得や復帰後についての研修を行ったり、相談窓口を設置したり環境の整備をすることが義務付けられます。

個別周知時における規定については、厚生労働省のサイトに書式例がありますので、参考にしていただければと思います。

また、今までは以下の2点

- 引き続き雇用された期間が1年以上

- 子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない

を満たす必要がありましたが4月1日からは「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃され、「子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない」ことだけが条件になります。

※労使協定を別途締結することで、改正前同様の要件を維持することも可能です。

10月施行で求められること

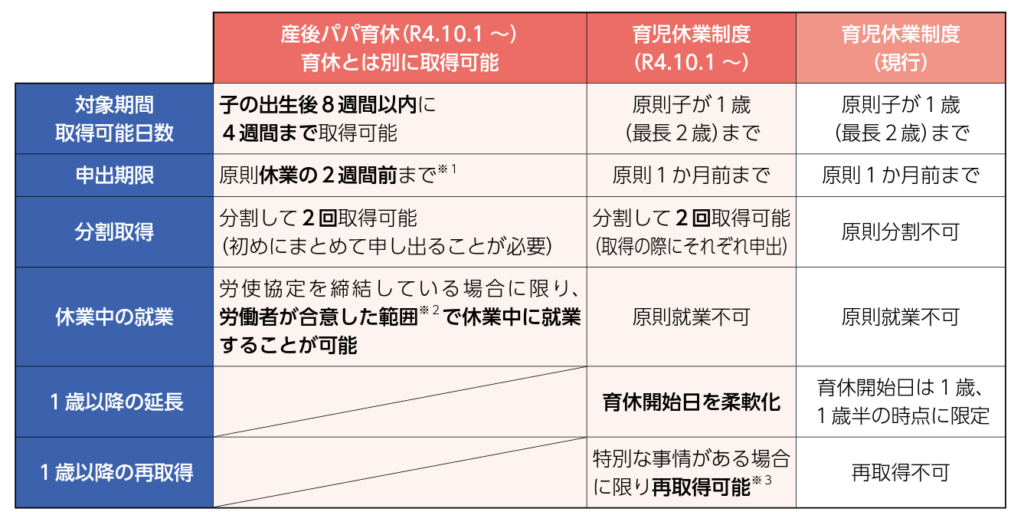

10月に施行される中で主なものとしては「育児休業の申出回数の変更(分割取得)」と「出生時育児休業制度(産後パパ育休)」があります。まず、2022年10月からは育児休業を2回に分割して取得可能になります。これは厚生労働省が「産後パパ育休」という愛称(通称)を用いているように、男性を主に対象とした新たな育児休業制度です。

※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。

※2 具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出

②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)

③労働者が同意

④事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。

●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

例) 所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合⇒就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

出所:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

同居人がいる在宅ワーク

同居人がいる在宅ワーク

テレワークの1丁目1番地はパーパス!

テレワークの1丁目1番地はパーパス!

少しの変化で快適になる在宅勤務グッズ

少しの変化で快適になる在宅勤務グッズ